支部研究会/Branch Meetings and Lectures

日本ケルト学会は、年次大会とは別に、東京、西日本、九州を拠点に研究会や講演会を実施しています。1988年7月に発足した東京研究会は、國學院大学渋谷校、そして2008年からは慶應義塾大学を会場に年数回行われています。西日本支部研究会は1999年4月より姫路獨協大学、神戸学院大学、神戸海星女子学院大学、愛知工業大学で開催されてきました。九州支部研究会は2007年5月より西南学院大学を会場校に実施されています。各支部のもとの研究会を名乗ってはいますが、厳密な支部組織は存在せず、会員・非会員の別なく参加できる、開かれた議論と交流の場として運営されています。

2025年9月20日(土)西南学院大学・中央キャンパス

報告1:髙木朝子氏(熊本高等専門学校)

テーマ:アイルランド民話における妖精と水のある場所との関係

要旨

人々の生活において、海・川・湖などは生活の糧を得る場所であり、同時に命が奪われる危険な場所という畏敬の念が抱かれていた。アイルランド民話の中にもそれを見ることができ、海の近くに暮らす人々は海洋資源を頼って生活し、内陸に暮らす人々は生活を潤す水源となる川や湖、泉などが生活に欠かせなかった。本発表ではそうしたアイルランドの人々が民話に残してきた水に対する様々な思いについて、水のある場所と妖精の関係性に焦点をあてながら、民話資料を元に考察した。

水に関する場所と、妖精や超自然的な力とが関係しているものを民話から抽出すると、海が54件と突出して多く、続いて川が8件、湖が5件、泉・井戸が3件見られた。

海に関する例はその他の水に関する場所に比べて圧倒的に多く、そのため海への畏敬の念も多く民話に表れていた。妖精がしばしば人を海の異界へ連れ去るが、それはこの世では溺死を意味する。このように亡くなることが海の異界へ行くことと同義であることから、死者と妖精のイメージの混同が見られると言える。

川については、川を隔てた対岸が異界で、手前側がこの世であるという特徴が見られ、川や水の流れが異界との境界線という考えがあることがうかがえた。また、湖については「魔法」という表現が多く見られた。海とは違ってこの世と同じような生活がなされている場所ではなく、湖の中やそこに浮かぶ島が異界で、湖外のこの世から異界への侵入を拒む点は、他の水の場所とは異質な印象が残った。泉・井戸については、件数は少ないものの、特別な治癒の力のある泉もあり、聖人の名のついた有名な泉以外にも、人々たちに昔から信じられていた聖なる泉が存在していたことが確認できた。

今後は可能な限り内陸地で収集された民話の対象話数を増やし、海以外の水に関する場所についてもより多くの分析が出来るようにすることが課題である。

報告2:鈴木暁世氏(大阪大学)

テーマ:「ケルト」という他者の記憶―木下順二と戦後日本におけるノスタルジーの政治性―

要旨

本発表では、「ケルト」という文化的他者が、近代から戦後にかけての日本においていかなる〈記憶〉として想起され、再編成されてきたのかを、ノスタルジーの政治性という観点から検討した。明治・大正期の日本ではアイルランドの文学や政治が注目された。その際、「ケルト」の文化が西欧近代とは異なる感性を備えた文化として受容され、ラフカディオ・ハーンを媒介とする形で、日本文化と通底するものとして語られてきた。こうして形成された日本=ケルト類似論は、「ケルト」を実体として理解する試みではなく、日本が自己を語るために構築した「他者」と言えるだろう。

「ケルト」は第二次世界大戦後に再び日本の文化人の注目を集めるのだが、戦後の事例として、劇作家・木下順二(1914–2006)によるアイルランド文学受容が着目される。木下は1947年に劇団「ぶどうの会」を結成し、第一回試演会でJ.

M. シング『谷の蔭』を上演、1956年に同作を翻訳刊行している。さらに1955年、アジア諸国会議およびヘルシンキ世界平和大会に出席し、半年にわたる世界演劇紀行の途上でアイルランドを訪問した。木下の評論集『ドラマの世界』(1959)および戯曲『東の国にて』(1959)には、彼が「ケルト」を戦後日本の状況と重ね合わせていることがうかがえる。木下が参照した1920年代のアイルランド独立運動と演劇運動は、単なる歴史的関心ではなく、敗戦後日本における「国民的創造」を思考するための、政治的想像力として位置づけられていたと言えよう。そこに見られるノスタルジーは、過去の回復を志向するノスタルジーではなく、他者の記憶を媒介として戦後「国民演劇」を構想する実践的試みであったと言える。本発表では木下順二の事例の分析を通じて、日本における「ケルト」イメージが、近代から戦後にかけて、文化と政治を媒介する想像力として持続的に用いられてきたことを論じた。

2025年8月2日(土)神奈川大学・みなとみらいキャンパス

報告:佐藤亨氏(青山学院大学)

テーマ:北アイルランドを再考する

要旨

1998年のベルファスト合意、2020年の英国のEU離脱(ブレグジット)。いま、北アイルランドはポスト紛争に加え、ポスト・ブレグジットの時代に入った。こう書くと、新たな時代の幕開けに入ったように響くが、事はそう単純ではない。

和平プロセスの進展はたしかにテロなき日常をもたらした。しかし、住民は依然として宗派別に棲み分けをしている。ベルファストの一新聞によると、分断の証である「ピース・ウォール」の数は26(1994年)から88(2011年)に増加した。

そして、ブレグジットは住民に、英国(UK)の一部である北アイルランドの存在意義それ自体の問い直しを迫った。EU離脱をめぐる国民投票は、UK全体では離脱派が51.9%、残留派が48.1%と、離脱派が残留派を僅差で上回ったが、北アイルランドでは44.3%対55.7%と残留派が離脱派を上回った(以下、地域別に列挙する—イングランド53.4%対46.6%、ウェールズ52.5%対47.5%、スコットランド38%対62%)。ベルファスト在住のある大学教授の話では、国民投票結果が報じられた翌日、街は並々ならぬ緊張感に包まれ、外で遊ぶ子どもの姿は見られなかったという。

これに宗派別人口の割合の変化が加わり、北アイルランドの行方も問われることとなった。2021年国勢調査によるとカトリック系住民がプロテスタント系住民を上回ったのである(プロテスタント系43.5%に対しカトリック系45.7%)。北アイルランドの帰属は住民の意思で決定されるが、近い将来、アイルランドの南北統一は実現するのだろうか?

また、北アイルランド議会にも変化がみられる。2022年の議会選挙(定数90)では中立を掲げるアライアンス党が躍進した。前回より9議席多い17議席を獲得し、カトリック系のシン・フェイン党(27議席)、プロテスタント系の民主ユニオニスト党(25議席)に次ぐ第3勢力となったのである。北アイルランドは二項対立的社会を脱することができるのだろうか?

以上、北アイルランドはさまざまな面において、今までにはなかった変化が認められる。その意味で新しい局面に入ったと言えよう。発表では民族、帰属意識、宗派など、複数の要素が絡み合う当地の問題を、1990年代半ば以降、現地で撮影してきた写真(ミューラルやグラフィティなど)をもとに再考した。以下、当日用いた写真(いずれもベルファストで撮影)のうち、数点を選び、解説する。

【画像説明】上段左:プロテスタント系武装組織UFF(アルスター自由戦士)のミューラル 上段中央:威嚇的なミューラルが、市主導の「描き替え計画」によって変わった例。左、UFFが「女性の声が大事」に 上段右:2021年、舞妓のミューラルが登場。イングランド出身、キッチナーという絵描きの作品 下段左:エリザベス女王のミューラル(プロテスタント地区)。その後、UDA(アルスター防衛協会)の絵に変わった 下段中央:次の絵を待つ白塗りの状態、

‘during’(間)と呼ばれる(以前は左の女王の絵柄)下段右:イスラエルのガザ侵攻に抗議し、パレスチナとの連帯を主張するミューラル(カトリック地区)

2025年5月31日(土)神奈川大学・みなとみらいキャンパス

報告:山田祐育氏(一橋大学大学院)

テーマ:ハイランド土地戦争と汎ケルト主義―1883-1884年ネイピア委員会調査に見るアイルランドとの連帯意識」(Cogadh Fearainn

na Gàidhealtachd agus Pan-Cheilteachas: Mothachadh air Co-bhàidh ri Èirinn

ann an Sgrùdadh Chomataidh Napier, 1883-1884)

要旨

本報告はスコットランドのハイランド地方及び島嶼地域で1870年代から80年代にかけて激化した農民運動であるハイランド土地戦争をめぐる、スコットランド・ゲール人の民族意識に注目している。⼟地戦争解決のための王⽴調査委員会(ネイピア委員会)による証言集・報告書である

Evidence Taken by Her Majesty’s Commissioners of Inquiry into the Condition

of the Crofters and Cottars in the Highlands and Islands of Scotland Report

with Appendices, (Edinburgh: Neill, 1884)には、スコットランド・ゲール⼈のアイデンティティ表象に関する重要な証言が多く記録されている。その中でもスコットランド・ゲールとアイルランドを繋ぐ思想として汎ケルト主義(Pan

Celticism)に着目し、その代表的な論者であるジョン・マードッホ(John Murdoch, 1818-1903)について考察した後、彼の影響を受けたスコットランド・ゲール⼈らのネイピア委員会に対する証⾔を確認した。

マードッホはスコットランド北部のネアン出身だが、幼少期よりハイランド地方をはじめとするスコットランド各地に転住し、物品税局職員となってからはアイルランドやイングランドに赴任した。こうした経験から、彼はイングランド社会に対するスコットランド・ゲールとアイルランドの共通性を見出し、ハイランドの土地における問題をアイルランドにおける土地戦争と連帯して解決しようとするゲール人連帯を構想した。彼の思想は自身が創刊したゲール民族主義新聞『ハイランダー』紙やインヴァネスのゲール協会における活動を通じてハイランドに拡がり、ハイランドにおける土地戦争の思想的背景を与えることになった。単純な小作人と地主の間の土地の権利をめぐる闘争という認識が、マードッホの汎ケルト主義運動によってアイルランド問題と結びつけられることによって、ブリテン社会の関心を惹き、また、ハイランドにおける選挙権獲得運動にまで発展したことは一つの成果であったと言える。

ゲール⼈連帯の試みはそれ⾃体はマードッホの構想通りではなく、ハイランドとアイルランドの自治要求への温度差や、福音派とカトリシズムという信仰的アイデンティティの相違などを原因として挫折に終わったが、ハイランドを政治化させることに成功し、その後も続くアイルランド⺠族主義とスコットランド社会主義の連関を準備したことは改めて顧みられるべきであろう。

2025年4月26日(土)西南学院大学・中央キャンパス

報告1:島居佳江氏(福岡女学院大学短期大学部)

テーマ:J.R.R. Tolkien「水の辺村の合戦」再考察

要旨

J.R.R.トールキンの『指輪物語』(The Lord of the Rings)には、多くの戦いの場面が描かれている。一つの指輪をめぐる一連の戦いが終結した後、使命である指輪の破棄を果たしたホビットたちは、恋焦がれた故郷ホビット庄へ帰還し、そこで「水の辺村の合戦」に臨む。最強の敵、サウロンが倒され、興奮冷めやらないところに起こるこの戦いに、読者は幾許かの肩透かしを食らう。なぜならば、「指輪」はすでになく、指輪の幽鬼やオークといったモンスターの類は登場せず、どんでん返しのような筋書きでもなく、ピーター・ジャクソン監督による映画版では割愛されたように、強く印象に残らないのである。しかしながら、1966年の新版刊行に際し、トールキンは序文の中で、この水の辺村の合戦を含む「ホビット庄の掃蕩」の章が、物語における重要な部分であり、最初から構想に入っていたことを強調している。

水の辺村の合戦の意義を鑑みるためには、『指輪物語』の要となる二人の敵と二つの対立を認識する必要がある。敵は、サウロンとサルマンである。二人の敵をテーマにした論は多い(Chance;

Dickerson; Flieger; Shippey)が、そこにゴラムとグリマを含む以下に述べる対立に関する論は、先行研究において十分に検討されてこなかった。サウロンに対する9人の旅の仲間たち、そしてサルマンに対するホビットという構図で、その二つの対立は、絡まり、ほどけつつ物語が進行していく。『指輪物語』での、シンメトリーについては数多くの指摘がなされてきた。対になる例として、メリーとピピン、ローハンとゴンドール、セオデンとデネソールなど枚挙に遑がないが、本論でも、サウロンとサルマン、そしてゴラムとグリマのシンメトリーを検討する。最終的に敵にとどめを刺すのは、サウロンに対する9人の仲間ではなく、ゴラム。そしてサルマンに対するホビットではなく、グリマで、どちらも敵に対立するキャラクターたちは手を汚していない。対立を完結させたのは、対立者以外で、高い意外性と不確実性の上に成り立った終焉なのである。また、この二人が、敵に対立するキャラクターたちのヒーロー性と真逆の存在というのも興味深い。ゴラムとグリマは、外見も内面も醜い、忌むべき存在として描かれている。ゴラムとグリマは「必要悪」としての役割をも担っている。これはライトモチーフにもなっており、ガンダルフの

‘a traitor may betray himself and do good that he does not intend.’ (815)など、「悪が意図せず、良い結果をもたらす」を意味する発言が散見される。悪であるゴラムとグリマも意図せず、巨大な敵を倒した。水の辺村の合戦は、二人の敵と二つの対立を最終的に完結させる戦いなのである。

サルマン対ホビットの対決が、この地上での悪に対する人の戦いだとするならば、もはや魔法は使われず、武器も現実的になるのは道理に適っている。フロドは、ここで完全な非戦主義者になる。水の辺村の合戦において、地上の悪は実にリアリティを伴って描かれる。サルマンは、ホビットを堕落させるために、ホビットの弱い部分に付け込み、その欲望を引き出して成功する。フロド・バギンズの血縁者であるにもかかわらず、サルマンと手を組むロソ・サックヴィル=バギンズは、悪が身内の中でも行われ得ることを例示する。また、ロソは、産業主義、物質主義を体現し、他のホビットたちの物資を調達という名目で取り上げ、何もかも独り占めしようとして、製粉所までも買収する。水の辺村の合戦では、サルマン対ホビットの対決が、ホビット側の完全勝利で終わるが、ホビットの中にも悪が蔓延り得ることが描かれる。

ホビット庄警察も製粉所同様、本来の目的を失っている。ホビット庄にやって来たごろつきにより、庄警察長でもある庄長が投獄され、翌年、ごろつきの勢力を背景にロソが「庄警察チーフ」を名乗り、庄警察を支配の道具として利用し始め、チーフはいつしかサルマンにとって代わられる。庄警察隊のホビットの大部分はやむを得ず働いているが、もはや自分で考えることを放棄し、チーフに命じられたことのみに専心するようになっている。庄警察署員は、自分では全く意図せずに、チーフの悪の実行犯となっており、これは「凡庸な悪」と呼んで差し支えないだろう。「悪の凡庸さ」(the

banality of evil) は、Hannah Arendtが、著書Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evilの中で提唱した概念である。アーレントは、ナチス戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を取材して、悪は個人の選択ではなく、組織の中で生まれることもあると考察している。頭が特別良くも悪くもない普通の男のアドルフ・アイヒマンは、多くのユダヤ人をガス室へと送った。「悪の凡庸さ」は、悪がしばしば極端な悪意ではなく、思考停止や盲目的な服従によって行われることを示し、まさにホビット庄警察の署員たちの姿を言い当てる。水の辺村の合戦には、指輪もオークも現れない。地上の悪と戦う人間像が描かれるが、その人間もまた容易く悪に堕ちる可能性が内包されている。

報告2:佐藤亨氏(青山学院大学)

テーマ:「アイデンティティの揺らぎ——北アイルランド点描」

※要旨については2025年8月2日の報告を参照

2025年3月15日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:中村哲子氏(駒澤大学)

テーマ:交錯するアイルランド旅行者のまなざし――ピクチャレスク・カトリック・飢餓

要旨

19世紀前半は、アイルランドの実情に関する情報の流通が飛躍的に増大した時期である。アイルランドが連合王国の一部となる政治的変動が1801年に生じたことにともない、この島国と大ブリテン島の間で人的、物的移動が活発となり、大ブリテン島の人々にとっては、隣にある未知の国ともいえるアイルランドが関心の対象として浮上する。アイルランドからも、自国を語る発信がなされ、アイルランドを語るフィクションとノンフィクションのナラティヴは、大ブリテン島発信であれアイルランド発信であれ、旅を重要な枠組として旅行者の経験を語るスタイルを取った。

本研究会で提示したのは、多様な旅のナラティヴから、まず二大観光地のジャイアンツ・コーズウェイとキラーニー方面への旅の語りにおける「崇高」を意識したピクチャレスクへの志向についてである。ジョン・カーやアン・プランプターといったアイルランドへの旅行者による語りと、それに対するマライア・エッジワースやシドニー・オーエンソンのアイルランド小説に見られる観光熱への批判的な態度について考察した。もう一つの観点は、カトリックとプロテスタントという異なる立場からのカトリックの巡礼地、ステーション島にある「聖パトリックの煉獄」への旅をめぐる語りである。ジョン・ギャンブル、ウィリアム・カールトン、そしてシーザー・オトウェイのナラティヴをとおして、カトリックのアイルランドについてのフィクションとノンフィクションのはざまにおける発信のありように注目した。最後に、飢餓をめぐって、1817年以降1840年代後半のジャガイモ飢饉にいたるまでの飢饉に触れながら、フィクションとノンフィクションの語りにおける「真実」を語ることへの書き手のこだわりと、現実的な意味でのその難しさのありようを検討した。1850年以降、未曾有の飢饉に関する語りや復興の一環としての観光誘致に関わる発信など、アイルランドを語るテクストが重層的に存在していた点にも触れた。

アイルランドを語る視線は、アイルランドと大ブリテン島、カトリックとプロテスタント、フィクションとノンフィクションといった多様な立場からのものが混在している。そこに地域性が絡み合い、19世紀前半、アイルランドが交錯するまなざしによって語られている様相を論じた。

2025年1月25日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:森野聡子氏(静岡大学)

テーマ:テクストとしての身体―ブリテン科学振興協会におけるヴィクトリア朝ブリテン住民の人体計測プロジェクトとその周辺―

要旨

題目にある「ブリテン科学振興協会 (the British Association for the Advancement of Science、以下BAAS)

とは、1831年にヨークで科学研究推進のために結成された科学者の団体である。本発表では、物理学・化学・地質学・博物学の4部門で発足したBAASにおいて、その後、19世紀ヨーロッパにおける科学諸分野の発展のもと部門の統合や新設を経て、1866年に生物学部門の小区分として人類学が設置され、さらに1884年には独立部門となるまでの歴史を概観した。続いて、BAASの人類学分野における活動の一環として1875年に組織された人体計測委員会

(the Anthropometric Committee) を取り上げた。

人体計測委員会は、ブリテン諸島住民の人体計測データの収集と、その統計分析を目的として1884年まで継続した。その最終報告書を見ると、身長・体重・胸囲などの主要データは4つのネイションごとに分析がなされており、これらの身体的特徴の差異を人種的起源に帰している点が注目される。19世紀ヴィクトリア朝において考古学・形質人類学が発展し、ブリテン諸島の「人種史」を科学的に明らかにしたいという欲求が生まれたことが、人体計測委員会のプロジェクトの背景にあったことが確認された。

2024年7月20日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:中野智宏氏(東京大学大学院)

テーマ:島嶼ケルト諸語と大陸ケルト諸語の関係——共通改新と相対年代の観点から——

要旨

本研究は、印欧語族ケルト語派に属する島嶼ケルト諸語(アイルランド語、スコットランド・ゲール語、ウェールズ語など)と大陸ケルト諸語(ガリア語、レポント語、ケルティベリア語など)の間に、共通の祖語からの系統的関係が存在することを言語学的手法を用いて明らかにするものである。このテーマは、特に20世紀後半以降に台頭した「ケルト懐疑論」と呼ばれる学説に対する反論として位置づけられる。ケルト懐疑論は、大陸ケルトと島嶼ケルトの関係性を疑問視し、ケルトという概念そのものが近代の政治的・文化的文脈で創出されたものに過ぎないとする立場である。本研究は、島嶼ケルト語と大陸ケルト語が共通の祖語(ケルト祖語)から派生したものであることを示すことで、ケルト懐疑論者のうち、ケルト語派の実在性をも疑う者に対する反論とする。

研究の中心的手法は、島嶼ケルト語と大陸ケルト語に見られる音変化の共通点を比較・分析することである。Matasović(2009)のデータを基に、両者に共通する28の語彙項目を抽出し、音変化のシステマティシティと再発性、またその相対年代を検討した。その結果、以下のような共通改新が確認された:インド=ヨーロッパ祖語における有気音の脱有気音化(PIE

[+spread glottis] > [-spread glottis])、硬口蓋音の消失(PIE *ḱ, *ǵ > *k, *g)、長母音の変化(*ē

> *ī)など。これらの音変化には、他のインド=ヨーロッパ語族の語派(イタリック語派、ギリシャ語派など)でも部分的に見られるものもあるが、それ以外の改新はケルト語派に特有であり、またこれら改新がこの組み合わせで現れるのはケルト語派のみであることが分かった。島嶼ケルト語派と大陸ケルト語派の共通改新は、単なる偶然の一致ではなく、共通の祖語を持つ系統関係をもつ証拠である。

本研究は、大陸ケルト諸語と島嶼ケルト諸語の統一的な理解を促進し、ケルト語派の実在性を言語学的に支持する新たな知見を提供するものである。今後は、ケルト語派内部のさらなる比較研究を通じて、日本におけるケルト研究を深化させることを目指す。

2024年5月11日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス(対面及びZOOMによる開催)

報告:中川翼氏(東京大学大学院)

テーマ:ブリテン君主および帝国をめぐる戦間期アイルランドの国制論争:クマン・ナ・ゲール政権の対外政策構想との関連を中心に

要旨

本報告は戦間期アイルランドの国制をふたつの対立するブリテン帝国観および君主観の論争、あるいは、揺れ動きとして把握する試みである。英愛条約によって独立したアイルランドにおいて最大の政治的争点になったのが国制をめぐる問題であった。条約支持派がブリテン帝国自治領という地位を受け入れたのに対し、条約反対派はあくまで「共和国」にこだわる態度を貫いた。この対立は内戦に発展し、内戦終結後もアイルランド政治におけるクリヴィッジとして機能し続けたが、先行研究においては、共和主義とナショナリズムを混同することで、1922年の自由国を出発点として、1937年のエールを経て、1949年の共和国に至る独立アイルランドにおける国制上の変革を一方向的なものとして把握してきた。1920年代のW・T・コスグレイヴ政権(クマン・ナ・ゲール政権)が主権国家を志向しつつも、その国制においてブリテン帝国および君主を包摂しようとしていたことに着目したクナークやハンリーの研究においても、そのことは主権国家やアイルランド統一のための方便ないし手段として理解されてきた。しかし、こうしたクマン・ナ・ゲール政権の対外政策構想が1930年代の第一次デ・ヴァレラ政権のそれとは異なり、なぜ「共和国」を否定したのかということを説明できない。これを説明するためには、クマン・ナ・ゲール政権のナショナリズムが共和主義ではなく、その国制観が君主国的なものであり、そのような国制観をもって条約反対派(と条約支持派の一部)の「共和国」を志向する国制観に対抗していったと考えるべきである。本報告は、クマン・ナ・ゲール政権の対外政策構想における主要な政策決定者(デズモンド・フィッツジェラルド、ケヴィン・オヒギンズ、パトリック・マクギリガン)のブリテン帝国および君主に対する政治的言説を検討することで、君主国的な国制観の存在を明らかにした。同時に、野党議員の国民議会における発言とそれに対するクマン・ナ・ゲール政権の閣僚たちの応答をみることで、国制をめぐる揺れ動きを示した。また、条約支持派のなかでも当初は「共和国」を志向する国制観が支配的であったことを指摘するとともに、それがマイケル・コリンズ暗殺と1924年陸軍反乱を転機として、排除されていく過程についても言及した。

2024年3月16日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス(対面及びZOOMによる開催)

報告:島居佳江氏 (福岡女学院大学短期大学部)

テーマ:J. R. R.トールキンが描く妖精の愛―カトリシズムの彼方に見えた光―

要旨

J. R. R. Tolkienは生涯を敬虔なカトリック信者として生き、神からのミッションを果たすべく厳しい自助努力を重ねたが、彼の信仰、思想は変化とゆらぎを含んでもいる。本発表では、トールキンの信仰に神の絶対的愛や、カトリシズムが定めた7つのサクラメント、すなわち洗礼、堅信、聖体、赦し(告解)、婚姻、病者の塗油、叙階を守り、行うという不動の部分がある一方で、彼がアウグスティヌスやアクィナスの影響から脱し、エキュメニズム(世界教会主義)への理解や「妖精の愛」というカトリシズムを超越した思想や概念を形成していることを、作品の分析を通して考察する。

トールキンが描く主要作品の重要局面には、必ずと言ってよいほど鷲が登場するが、それは背後に暗示される神への信頼を象徴する。絶体絶命時の鷲による救出は、安直な解決のためではなく、彼の作品舞台に彼の信仰するキリスト教の神の存在を婉曲に、しかし確実に織り込む試みであった。また、サクラメントを守り行うことは、トールキンにとって義と認められるためで、作品の中にもサクラメントの象徴がふんだんに書き込まれている。トールキンは古英語の研究の中で、中道(via

media)と言う語を用いた。これは、オラトリオ会をイギリスに設立したニューマンがアングリカンやカトリシズムを超越したより高い視座で考えるために用いた概念でもある。トールキンは、神を信頼し、サクラメントと、ニューマンの影響を受けた道徳観を生涯守り続けた。

しかしその一方で、トールキンが描く戦いからはカトリシズム色が消えていく。ホビットのフロドは非戦主義であったが、『指輪物語』は、息をもつかせぬ戦いの連続である。その戦い群はカトリシズムが認める正戦・聖戦の条件を満たしている。トールキンは、最晩年に妖精を説明するため『星を飲んだかじや』を執筆した。その主人公である、かじやは武器すら鋳らない。「妖精の愛は愛の愛で、所有や占有ではない」と説明するトールキンが、その境地に行き着くまでに偏重していた血統、命名法、家系図などを手放していく過程は、トールキンの経験、葛藤、思索の変化に呼応する。

2023年7月15日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス(対面及びZOOMによる開催)

報告:吉野由起氏(東京女子大学)

テーマ:ロマン派期スコットランドの文学と自然―ロバート・バーンズ、ウォルター・スコット、ジェイムズ・ホッグ

要旨

本報告は1707年の The Acts of Union によるイングランドとの合同後一定の時間の経過を経たスコットランドにて、農業革命やピクチャレスク美学の展開と同時期に詩や小説の創作に携わり、それぞれ異なる距離感で自然と関わり、自然を描いた

Robert Burns, Walter Scott, James Hogg の作品群から「自然」に関連する作品数篇の再読を試みた。

ピクチャレスク美学の展開上、スコットランドは同美学が理想とする「風景」の典型として客体化されていくが、先行研究の複数の指摘からは、Burns

と Scott がこの過程に複雑で興味深い関与をしたという可能性が像を結ぶ(Robert Crawford は Burns は「農民詩人」としての自己像を巧みに演出した旨を指摘し、筒井瑞貴によると

Scott の小説 Waverley では、イングランド人の「好奇心」の対象となったスコットランドは牙をもがれ、一幅の風景画に封じ込められる存在となる)。本報告の冒頭ではこの点をまず念頭に置き、Crawford

による Burns 伝The Bard: Robert Burns, a Biography (2009) が収録する picturesque をめぐる Burns の言動をあくまでも簡略にたどった。同伝記収録の例によると Burns

が picturesque という言葉によって表現した対象は、都市エディンバラのニュー・タウンとエディンバラ城が呈するコントラストや、農業を放棄したのちに移転先のダンフリーズで目にした遠景である。他方で、ピクチャレスクな風景を求めて訪れた観光客をBurns

が地元の滝に案内した際に、彼らが期待するような反応を Burns が示すことはなく、観光客は欲求不満の状態に陥ったとされる。以上より、ピクチャレスク言説の展開の渦中に位置した

Burns がこの言葉を用いた対象とは、Burns 自身が「自然」との関わりから切り離され、距離感を感じた風景であるという可能性を指摘した。距離感を感じる風景とは、“To

a Mouse” や “To a Mountain-Daisy” で「鋤」のイメージとともに鮮烈に提示されたような、自らが農民として、人間と自然の間に横たわる決してきれいごとにはおさまらない理不尽も痛烈に認識しつつ、深く関わり続けるような関係を持つことはなく、傍観者としてただ眺めるだけの風景である。

報告の後半では Scott の小説Ivanhoe における森の表象を、太古の神話的過去(ケルト)を喚起する神話性、正当な君主による支配の必要性を暗示する「迷いの森」としての Spenser,

The Faerie Queene 由来の寓意性と政治性、義賊ロビン・フッドを匿う場所としての民衆性、人智を超え、人間の営みの埒外にたたずむ自然としての永続性、野性と第三者性、作品刊行時の現実世界でも縮小しつつも確かに存在した実在性と、自ら近代化を経験した同時代性、という観点から考察した。さらに

Hogg の詩集Midsummer Night Dreams 収録の詩 “The Pilgrim of the Sun” と“Verses to the Comet of 1811”が描出する、圧倒的現実感とともに描かれた超自然的な自然と、対照的に希薄化したものとして描かれ、喪失感を提示する大地の表象に触れ、両者が時空の感覚を混乱させ、物質的な質感を逆転させると指摘した。

2023年4月15日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス(対面及びZOOMによる開催)

報告:中川健司氏(慶應義塾大学大学院)

テーマ:聖ウィニフレッド伝の誕生と拡大—12-15世紀の伝承の比較—

要旨

聖Winifred(ウェールズ名 Gwenfrewy)は、伝承では7世紀を生きたとされる北ウェールズを代表する聖女である。豪族 Caradog

からの誘惑を断り、彼に首を斬られるも、指導者であった聖Beuno によって復活し、首が(あるいは血が)落ちた場所から湧出した泉は癒やしの奇跡をもたらしたとされる。今日においても彼女の聖地ホーリーウェルは、高名な巡礼地として名を馳せている。

1138/9年に没地グウィセリンからイングランドの都市シュリューズベリーへ彼女の遺骨が移葬され、Robert of Shrewsburyによって聖人伝が作成されたことを契機に、彼女の伝承はウェールズからイングランドへ広く拡大し、12世紀から15世紀にかけて複数の聖人伝が最初はラテン語で、次第に中英語、中期ウェールズ語で作成された。

本発表では、次の7本の写本に残る伝承を比較検討し、彼女の伝承がどのようにイングランドで伝播し、受容されたかを考察した。なお、このうちの1本

(Oxford, Jesus College, MS 119) は、聖Winifred 伝ではなく、首を斬られたWinifredを復活させる聖Beuno

の聖人伝が残る写本である。

・Cambridge, Trinity College MS O.4.42

・Edinburgh, Advocates Library, Abbotsford MS

・London, BL Cotton MS Claudius A.v

・London, BL Lansdowne MS 436

・Oxford, Bodleian Laud Misc. MS 114

・Oxford, Bodleian Bodley 779

・Oxford, Jesus College, MS 119

考察の結果をまとめると、次の5点となる。

・12世紀前半に制作された最初期のWinifred伝には、その内容素や構成の違いからRobert版とAnonymous版の2つのバージョンに分類可能であり、それらは聖Beuno伝から派生して誕生した。

・13世紀以降の聖人伝は、それら2つのバージョンを統合するか、片方のバージョンから要素を抽出する形で制作された。

・初期写本の制作地はWorcestershireやHerefordshireといったイングランド西部、すなわちウェールズ国境地帯に集中しており、イングランド王初のホーリーウェル巡礼が1398年のRichard

IIを待たねばならなかったことも踏まえると、イングランド内での信仰拡大は西部を中心に進行し、東部までの進展速度は緩やかなものであったと推察される。

・現存する伝承の多くはRobert版に依るところが大きく、Robert版はAnonymous版よりも影響力が大きかったと考えられるが、その一方でAnonymous版の描写を参考にした時祷書の挿絵も確認でき、当時の敷衍状況を読み解くには一層の観察が必要とされる。

・Robert of Shrewsburyは、移葬の経緯と移葬に伴って発生した奇跡を説明する*Translatio*(移葬譚)も著したが、これを残す写本は1本しか現存せず、「斬首後の復活・癒しの泉の湧出」といった奇跡と比べて、移葬そのものに対する後世の関心は低かったと言える。

2023年2月25日(土)中央大学・多摩キャンパス(中央大学人文科学研究所講演をもって振替)

講演者: フィリップ・ヴァルテール氏(フランス、グルノーブル=アルプ大学名誉教授)

テーマ:クレティアン・ド・トロワ作『グラアルの物語』に隠された民話-国際民話話型ATUでは何番にあたるのか?

要旨

2023年2月25日(土)に中央大学多摩キャンパスForest Gateway Chuoホールで開催されたこの公開講演会では、公益財団法人日仏会館の「日仏学者交換プログラム」で来日されたフィリップ・ヴァルテール氏に、「アーサー王物語」の実質的な創始者にあたるクレティアン・ド・トロワの遺作『グラアルの物語』(1181年頃)の新しい解釈を提示していただいた(講演はフランス語で行われ、渡邉が逐次通訳と司会を担当した)。

「聖杯伝説」の出発点となった『グラアルの物語』を対象にした研究は数多くあるが、その大半は「グラアル」という謎の物体が登場する40行だけに注目し、残りの約9200行をなおざりにしている。『グラアルの物語』の謎を解く鍵は「グラアル」ではなく、「グラアル」がまったく出てこないエピソード群全体にあるとヴァルテール氏は指摘した。『グラアルの物語』の新たな解釈を提示するためには、「グラアル」をもはや作品の中心とはみなさず、作品全体に立ち返って語りの「形態」を明らかにすべきなのである。

ヴァルテール氏はこの講演で、著者クレティアンが作品に与えた『グラアルの物語(コント)』というタイトルを重視し、この作品がまさしく「民話(コント)」として国際民話話型カタログにより分類可能であることを明らかにした。『グラアルの物語』の形態学的分析により、作品の骨格をなしているのは3人の登場人物が主人公ペルスヴァルに与えた一連の忠告であり、物語全体が国際民話話型のATU910B型「主人の教えを守る」に相当することが分かる。このように民話の話型から分析を試みた場合、『グラアルの物語』にとって重要な比較項となってくるのは、アファナーシエフが採集したロシア民話の1つ「よい言葉」や、中世ラテン語で書かれた『アーサーとゴルラゴン』である。

講演後には、日本ケルト学会の会員、ロシアのフォークロアの専門家とヴァルテール氏との間で、活発な質疑応答が行われた。

参考サイト:フィリップ・ヴァルテール氏が中央大学の2022年度外国人研究者として来日しました

渡邉 浩司(中央大学)

2022年7月9日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス(対面及びZOOMによる開催)

報告:山本信太郎(神奈川大学)

ウェールズ語聖書の誕生とウィリアム・モーガン

要旨

歴史上初のウェールズ語新旧両約聖書は、後にランダフ主教、セント・アサフ主教を歴任することになるウィリアム・モーガンによって翻訳作業が行われ、1588年に公刊された。本報告は、1563年にイングランド議会で可決され、モーガン訳聖書誕生に道筋をつけた「ウェールズ語聖書および祈祷書翻訳法」制定の背景や、聖書翻訳を手がけていた時期にはウェールズの片田舎の教区聖職者に過ぎなかったモーガンの訳業をめぐる人的ネットワークを検討することによって、ウェールズ史の金字塔ともされるモーガン訳ウェールズ語聖書がいかにして成立したのかを検討した。

本報告は、このニューズレター発行時には、岩井淳・道重一郎編『複合国家イギリスの地域と紐帯』(刀水書房、2022年11月)なる論文集の第2章「ウェールズと宗教改革 −ウェールズ語聖書の誕生」として公刊されている予定である。以下に報告者の担当した当該章の目次を記しておきたい。

第2章 ウェールズと宗教改革─ウェールズ語聖書の誕生 山本信太郎

1 ウェールズ史の英雄?

2 イングランド宗教改革とウェールズ合同

3 ウェールズ語聖書および祈禱書翻訳法(1563年)の成立

4 モーガン訳ウェールズ語新旧両約聖書への道程

5 聖書翻訳者としてのモーガンのネットワーク

6 ウェールズ語聖書の社会史へ

研究会では上記の論文集の脱稿済み原稿を元に報告をさせて頂いたが、校正前であったので、研究会の質疑応答やその後にやり取りさせて頂いた内容が一部反映されている。記して感謝したい。また、本論文集はイングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズから構成されるイギリスの複合国家としての歴史的なありようを、近世を中心として多様な側面から論じた全11章から成る論文集であり、報告者の担当章を含めた3つの章がウェールズを取り扱っている。ご関心のある方は手にとって頂けると幸いである。

2022年5月14日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス(対面及びZOOMによる開催)

報告:長島真以於(東京大学大学院)

「In Cath Catharda の写本伝承に関する序論:中期アイルランド語の未校訂写本3篇の現地調査結果より」(本研究は JSPS科研費JP20J14722の助成を受けたものです。)

要旨

はじめに

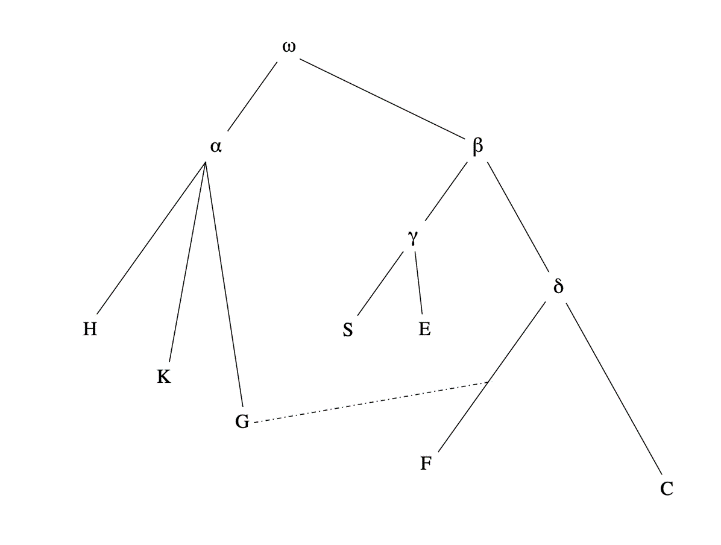

ルーカーヌス(39-65年)のラテン語叙事詩 Bellum Civile(『内乱』;以下BC)の中期アイルランド語翻案 In Cath Catharda(『内乱』;以下CCath)の研究は、これまで、未だ唯一の校訂本Whitley Stokes (1909)に基づいて行われてきた。しかし、彼が参照出来たのは4写本(H・S・F・C)のみであり、また序文が未完のまま死後に出版されているため、校訂の方針も示されておらず、異読の記述やその選択に関して不可解な箇所が多い。(一例として、拙論[2019]Lucan’s

Simile in In Cath Catharda 567-70 and the Meaning of the Middle Irish Hapax

uchtcrand を参照。)近年、中世アイルランドに於ける古典受容の研究が盛んになり、CCathについても複数の重要な論考が提出されているが、テクストの問題は看過されている。言うまでもなく、作品の正確な理解には、信頼できる校訂本が不可欠であり、その前段階として、まずは現存する全写本を改めて調査し、それらの伝承過程を緻密に検討する必要がある。

本発表では、この様な問題意識の下、ケンブリッジ大学での在外研究中に発表者が現地で調査した3写本(G・K・E)と Stokes が参照した4写本(デジタル化されていない

H・C写本は現地で確認)が伝える CCath のテクストを校合し、この中で最も新しいC写本(1633年に完成)以前の全7写本(F写本以外は全て断片)からステンマを見出すことが可能であることを示した。また、この調査の過程で前者3写本の中から発見された、Stokes

が報告していない複数の語や文についてBC原典やその古注との比較から、それらの正当性を議論した。

Stokesが校合した4写本

H:TCD 1298 (H 2.7) vol.3 pp.376-417 (= CCath 1-740, 1192-2400, 2491-2579)

[s. xv]

S:RIA D IV 2 (1223) ff.2-23va (= CCath 1-2805, 3087-3220, 3344-3429) [s.

xv]

F:UCD A 17 ff.1-139 (= CCath 1-6167 fin.) [1616]

C:RIA C VI 3 (740) ff.1-26 + 1 fragm. (= CCath 2635-6167 fin.) [1633]

発表者が新たに調査した3写本

G:TCD 1337 (H 3.18) vol.19 pp.596b-601 [s. xvi] *行間注付き抜粋集

K:Cambridge Add. 3082 ff.17-28 (= CCath 3389-4419, 4617-6075) [s. xvi]

E:NLS 72.1.46 (XLVI) ff.1-8 + RIA D i 1 (1237) §1 ff.[1]-[2];pp.1-20 (=

f.2 → f.[1] → f.[2] → f.1 → ff.4-7 → f.3 → f.8) (= CCath 2695-2937, 3447-63,

3493-3826) [s. xv]

リセンション

本発表では、Stokes(1909)のアパラトゥス・クリティクスに記載のない、新たに発見された異読のうち、28箇所を取り上げ、それらの検討を通じて、写本系統の整理(recensio

ope codicum)を目指した。紙幅の都合上、ここでは7例を紹介し、短いコメントを付すに留める。

CCath 37

o Espain aníar co hInnia sair【Stokes】

o Espain aniar co hEspain sair【H (p.376.26)】

o Easpaín aníar co hInnia sair【S (f.2ra43)】

o Espain anier co hInnia sair【F (f.1v5)】

o Easbain aníar gu hEasbaín soir【G (p.596 b7)】

アレクサンドロス大帝国の版図。G写本は、明らかな誤り「西はスペインから東はスペインまで」をH写本と共有している。

CCath 617

cerbdar galach i n-aicenta【Stokes < H (p.388.9)】

gerbtar cruaidhi a cridhedha ⁊ gerbtar galacha a n-aicenta【S (f.6rb11)】

cerbtar craide a crideadhæ ⁊ gerbtar galaca a n-aiccenta【F (f.13r10)】

gerbdar galacha a n-aicinta【G (f.597.18)】

カエサル軍の兵士たちの心情。G・H写本では譲歩節が1つになっている。 homoeoteleutonが強く疑われる。

CCath 645

in lucht gusa ngresfet ...

do stuic catha suin【Stokes】

do gnim catha sind【H (p.388.31)】

do stuich catha-su sind【S (f.6va4)】

do stuic cata-sa sind【F (f.13v16)】

do ghnim catha sind【G (p.597.24)】

cf. nec civis meus est, in quem tua classica, Caesar, / audiero.【BC 1.373-4】

カエサル軍の兵士たちの決意表明。BCのtua classica「あなたの進軍ラッパ」に忠実なS・F写本のdo stuicに対し、H・G写本はdo

gnim「あなたの行動」を伝えている。

CCath 2742

ro ergedar menmanna na miled ...

lasna forcetlaibh firduilgibh ro asneidh an deglæch doibh【Stokes < S

(f.21rb39)】

lasna forcetlaibh firduilgibh ro ḟaisneidh in deglꜵech doibh【E (p.2b3)】

triesna haitiusccaib firduilghe dobert in decchocclæc doip【F (f.58v21)】

triasna haithescaibh firduilghe dobert in deghocclaech doibh【C (f.1vb32)】

大隊長ウルテイユスのスピーチを聞いた兵士たちの反応。内容は概ね同じだが、S・E写本とF・C写本の間で、前置詞la「でもって」とtre「を通じて」、名詞forcetal「訓示」とaithesc「演説」、動詞aisnéidid「語る」とdo-beir「与える」の異同が見られる。

CCath 3393

a mur ⁊ a caisdiall ⁊ a cathrach【Stokes < S (f.23rb28)】

a mmúr ⁊ a caistiall ⁊ a catrach【F (f.73r18)】

a mur ⁊ a caistiall ⁊ a catrach【C (f.7ra18)】

a múr ⁊ a cathrach ⁊ a caislén【G (p.601.1)】

a mur ⁊ a cathrach ocus a caislen【K (f.17ra6)】

カエサルが攻略を避けたギリシアの都城。synonymous tripletに於ける単語の選択がS・F・C写本とG・K写本の間で異なる。

CCath 3775

a scuru ocus a longphortæ【Stokes < F (f.82r20)】

a sgura ⁊ a longportæ【C (f.10vb2)】

a sguru【G (p.601.6) <γλ.> .i. a foslongport】

a scuro【K (f.18va53)】

a scuru ⁊ a longporta【E (p.19a24)】

カエサルが設営を命じたもの。G・K写本は「陣地」の一語のみだが、F・C・E写本はsynonymous doublet「陣地と砦」を伝えている。G写本には、editorial

glossと思しき行間注foslongport「砦」が見られる。

CCath 4042

Bennacht fort, aisneid duinn【Stokes < F (f.89r1)】

Bennacht fort, aisneid duin【C (f.12vb35)】

Bennacht fort immorro guro ḟaisneisi duinn【G (p.601.9)】

Bennact fort imorro coro aisneghi duin【K (f.20ra16)】

cf. te precor, ut certum liceat mihi noscere【BC 6.592-3】

魔女エリクトーに予言を求めるセクストゥス・ポンペイユスの発言。同じ動詞aisnéidid「語る」が、F・C写本では命令法、G・K写本ではBCと同様に目的文中の接続法の形で用いられている。

G・K・E写本固有の読み

前項と同様、ここでは2例を挙げるに留める。

CCath 2702

dano is senbriathar la cach ...

IS eigin daibsi bas d’fagbail amarach gen cob ail daib, air ni fil conair

teichidh nó asrus eloda agaib, ⁊ bar namait do gac[h] le[i]th umaibh.【Stokes

< S (f.21ra26)】

As eiccen daibsi bas d’fagbail cen cop ail daib, ar ni fil conair teicid

no asrus eludha occoip ⁊ for namait do gach leit imaib.【F (f.58r4)】

Uair is eicin daibsi bas d’aghbail i m-barach cen cob ail daibh, air ní

fil conair theichidh nó ásrus eludha accaib, ⁊ for namhait da cach leith

umaibh.【E (p.1a15)】

is eígin dáibsi bás d’ḟághbail gin coloinn libh; ①araí sin ní ②an dorchaibh

③ná ④an aidhchibh nó ⑤a mesc bar m-bidhbad ⑥as coimdigh díbh bás d’ḟaghbail

ar ⑦ni fes cia do-gní maith no saith ann sin.【G (p.600.23)】

cf. ①non tamen ②in caeca bellorum nube ⑥cadendum est / ③aut cum permixtas

acies sua tela ④tenebris / involvent. conferta iacent cum corpora campo,

/ ⑤in medium mors omnis abit, ⑦perit obruta virtus.【BC (4.488-91)】

大隊長ウルテイユスのスピーチ。1文目「お前たちにとって、死は必定である」はBC 4.487と対応。S・F・E写本でそれに続く理由文はBC4.485-7と対応。更にその後のCCath

2706-14はBC 4.492-504と、CCath 2715-18はBC 4.505-7と... の様に、翻案者はこのスピーチを概ね忠実に訳出している。しかし、Stokesが参照したS・F写本および今回調査したE写本は、このCCath

2694-2729=BC 4.474-520に及ぶ対応関係の中にあって、唯一BC 4.488-91部分の翻訳を伝えていない。一方、同じく今回調査したG写本は、「アリステイアは衆目の中で行われなければならない」と説くこの一節の極めて忠実な翻訳(①〜⑦を付した文言の対応関係に注目)を保存している。

CCath 2874

for bru srot[h]a Ticcir【Stokes < F (f.61v20)】

for bru srotha Ticcir【C (f.3ra23)】

for bru thṡrotha Bagrada【E (p.6b20)】

on the brink of the river Tigir (Bagrada?)【Stokes trans.】

qua se / Bagrada lentus agit【BC 4.587-88】

リビュア戦役でのクリオー軍の設営地。Stokesが参照したF・C写本は、史実に反するどころか、アフリカとも無関係な「ティグリスの河岸に」を伝えている。そのため、Stokesは、その英訳に於いて、‘the

river Tigir (Bagrada?)’ と書くことを余儀なくされている。BC原典に忠実な文言「バグラダの河岸に」は、今回調査したE写本に保存されている。

結論

本考察から見出されたステンマは以下の通りである。

2020年6月27日(土)ZOOM開催

報告:小沼義雄

「カリボールからエスカリボールへ:『グラアルの物語』におけるクレチアン・ド・トロワの原語遊戯につ いて」

2019年3月9日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:森野聡子(静岡大学)

「アイステズヴォッドにおける人種論の展開:懸賞論文‘The Origin of the English Nation' をめぐって」

要旨

ヴィクトリア朝のケルト人種論に取り組み始めた一昨年、1868年のナショナル・アイステズヴォッド懸賞論文部門 ‘The Origin of the

English Nation' で、ブリストルの医師ジョン・ベドウが優勝したことを知った。そもそもウェールズ文化振興のために創出されたアイステズヴォッドが「イングランド国民の起源」を取り上げた背景に関心をもち発表を行った。

文献調査の結果、1862年にウェールズの古事研究家A・ジョンズがアイステズヴォッド委員会に提案、英語・ウェールズ語・独語・仏語で広く論文を募ったが優勝者が出るのに実に7年かかったことが判明した。アイステズヴォッド委員会がこの懸賞を重視した背景には、ブリテン島住民の起源に関わる言説、さらにはアイステズヴォッド自体が転換期を迎えていたことが指摘できる。1847年に政府視学官がウェールズ語母語話者の教育程度やモラルの低さを糾弾した「ブルー・ブックスの陰謀」の衝撃によって、アイステズヴォッドもドルイド風ペイジェントからウェールズ近代化の装置への変身が求められ、1860年以降ウェールズのナショナル・イベントとして制度化され、ウェールズの今日的課題を扱う社会科学部門が創設された。一方、ブルー・ブックス事件の翌年にはトマス・プライスとJ・C・プリチャードが相次いで亡くなり、聖書の枠組のなかで文献学やエスノロジーによってブリテン住民の起源を論じる研究は「時代遅れ」となった。’The

Origin of the English Nation, more especially with reference to the question,

“how far they are descended from the Ancient Britons”’というアイステズヴォッドの論題の眼目は、このようなパラダイム・シフトに対応し、「科学的」かつ「実証的」に古代ブリテン人と現在のブリテンとの関わりを明らかにすることにあったのである。

優勝したベドウはブロカなどの流れを汲む形質人類学者であり、ヒトの形質的特徴(彼の場合は特に毛髪と虹彩の色における黒さの度合い)についてデータを集め計量する方法は実に「科学的」に映ったに違いない。また、イングランド人をアングロ=サクソン人の直系、当時の人種用語で言うと「テュートン人種」とする従来の言説に対し、ベドウは、イングランド国民は先住のケルトとテュートンの混血で、その人種的多様性によって偉大な国家を建設したとする。「イングランド人はどの程度、古代ブリテン人の血を引くのか」という課題に対し、イングランドの対等なパートナーとしてブリテン帝国に寄与したいウェールズにとっては、ベドウの結論はまさに模範解答だったわけだ。

2018年7月21日(土) 慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:平島直一郎

「アイルランドにおける樹木伝承について(1)」

2018年3月10日(土)慶應義塾大学・三田キャンパス

報告1:梁川英俊(鹿児島大学)

「ケルト人とは誰か? ケルト語とは何か?―― 会員による共同研究への提言として」

報告2:辺見葉子(慶應義塾大学)

「妖精の起源論概観:人種・ケルト」

2018年2月17日(土)愛知工業大学・本山キャンパス

報告:吉賀憲夫(愛知工業大学)

「トマス・ペナントの『1765年の大陸旅行』について」

2017年12月16日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:長島真以於(東京大学大学院)

「Lucanus, De Bello Civiliの中世アイルランド語翻案に於けるスコリア利用の考察」

2017年9月13日(水)慶應義塾大学

報告:岡田尚文(学習院大学)

「映画のなかのロビン・フッド?永遠の少年から初老のテロリストヘ?」

*日本中世英語英文学会との共催

2017年7月15日(土) 西南学院大学

報告1:高木朝子(熊本高専)

「アイルランド民話における妖精の登場パターンと異類婚譚について」

報告2:平島直一郎(西南学院大学非常勤講師)

「『フロイヒの牛捕り』再考」

2017年7月1日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:神山孝夫(大阪大学)「印欧語におけるケルト語の位置」

2017年3月25日(土) 慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:林邦彦(尚美学園大学)

「トリスタン伝説を扱ったフェロー語バラッド試論」

2017年3月4日(土) 愛知工業大学

2017年3月4日(土) 愛知工業大学

講演:平島直一郎「初期アイルランド文学への誘い」

2017年1月21日(土) 慶應義塾大学

報告:吉田育馬「羅甸語に於けるガリア語・ブリタンニア語の借用語に就いて」

2016年9月17日(土)愛知工業大学

報告1:大橋真砂子(南山大学)

「中世初期における「開闢紀元(Anno Mundi)」の計算」

報告2:廣野元昭

「二つの帝国、二つの植民地――ジョセフ・ヘンリー・ロングフォードについて」

2016年7月2日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:小池剛史(大東文化大学)

「再考:カムリ語地名・人名のカタカナ表記」

講演:平田雅博(青山学院大学)

「1847年ウェールズ『青書』を読み直す――イングランド、帝国との関連も含めて」

*日本カムリ学会(第23回例会)との合同開催

2016年3月19日(土)愛知工業大学

報告1:西谷茉莉子(愛知学院大学)

「Broadsides再考:1930年代のYeatsの試み」

報告2:林 邦彦(尚美学園大学)

「アーサー王伝説を扱ったフェロー語バラッド『ヘリントの息子ウィヴィント』の各ヴァージョンの物語の 特徴と他言語圏の作品」

2016年3月12日(土)慶応義塾大学・日吉キャンパス

報告:鈴木暁世(金沢大学)

「近代日本における『ケルト』表象――日本近代文学に与えた影響と問題点――」

2016年1月23日(土) 慶應義塾大学・日吉キャンパス

講演:ナタリア・ペトロヴスカイア(ユトレヒト大学ケルト学科講師)

「中世ウェールズのオリエント観」

2015年11月14日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:山田怜央(東京外国語大学大学院博士後期課程)

「アイルランド語の自立形(Autonomous Form)について――翻訳作品における使用」

2015年9月19日(土)愛知工業大学・本山キャンパス

報告: 永井一郎(國學院大学名誉教授)

「ギラルドゥス・カンブレンシスと『セント・デイヴィズ問題』」

2015年7月18日(土)中央大学・多摩キャンパス

主催:中央大学人文科学研究所「アーサー王物語研究」チーム

講演:ナタリア・ペトロフスカイア(ユトレヒト大学文学部准教授)

「中世ウェールズ文学におけるガウェイン」

2015年6月27日(土)西南学院大学

報告1:渡邊浩司(中央大学)

「魔術師マーリン像の変遷」

報告2:梁川英俊(鹿児島大学)

「カンブリアのバルドからガリアのバルドへ――海峡を越える<ケルト>」

2015年5月30日(土)慶應義塾大学・三田キャンパス

報告:原 聖(女子美術大学)

「ケルト諸語の初期書記言語について」

2015年3月28日(土)西南学院大学

報告1:岩瀬ひさみ

「ヘンワイフと魔法」

報告2:梁川英俊(鹿児島大学)

「夢想された<ケルト共同体>――ラ・ヴィルマルケ生誕200年に際して」

2015年3月14日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:米山優子(静岡県立大学)

「初等教育におけるスコットランド・ゲール語とマン語」

2015年2月21日(土)愛知工業大学・自由ヶ丘キャンパス

報告:大野光子 (愛知淑徳大学)

「ケルト的トポスと海をわたる民話民謡」

2015年1月24日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:梁川英俊(鹿児島大学)

「5世紀のブルターニュのバルドは実在したか?――『バルザス=ブレイス』の「グウェンフランの予言」 をめぐって」

2014年11月15日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:岩瀬ひさみ

「ヤハリシュ・ウルラル(Eachrais Urlair)とヘンワイフ(Cailleach nan Cearc)」

2014年9月13日(土)愛知工業大学・本山キャンパス

報告: 山中光義(福岡女子大学名誉教授、日本バラッド協会前会長)

「ケルト的なるもの」と伝承バラッド

2014年7月12日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:廣野元昭

「王の法ではない法の言説戦略――「権威の調達」という視点から考え直す「古アイルランド成文法群」 その1」

2014年5月10日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:森野聡子(静岡大学)

「ウェールズ伝承文学におけるアーサー物語の位置づけ」

※中央大学人文科学研究所との共催

2014年3月8日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:林邦彦(尚美学園大学)

「北欧のアーサー王物語 Ívens saga、Erex sagaを中心に」

2013年12月21日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:鈴木章子「この世のものならぬ動物と人間のfolk legend」

2013年10月8日(火)・9日(水)慶應義塾大学

講演:エルベ・アルビーアン(レンヌ大学ケルト学科教授)

「ブルターニュにおけるアーサー王とアーサー王物語再考」

2013年7月6日(土)女子美術大学

報告:田邉 丈人

「コンピューターを利用したワークショップ:

ケルト研究における情報処理および情報取得の手段を中心に」

2013年6月29日(土)西南学院大学

報告1:平島直一郎(西南学院大学非常勤講師)

「アイルランド語のアーサー王文学を読む」

報告2:池田寛子(広島市立大学)

「W.B.Yeats (1865-1939)とアイルランド語の伝統」

2013年6月15日(土)愛知工業大学

報告1:伊藤光彦(豊橋技術科学大学名誉教授)

「英語におけるケルト借用語について」

報告2:吉賀憲夫(愛知工業大学)

「トマス・ペナントのグリン・ドゥール伝――特に、『ウェールズ旅行』の本文から割愛され、付録として 収録されたことをめぐって」

2013年4月20日(土)女子美術大学

報告1:嶋田珠巳(山形大学)

「"Stage Irish"と"Real Irish"――劇作におけるアイルランド英語と意識の問題」

報告2:Gwenvred Latimier

"Brezhoneg a-vrema?" e brezhoneg gant troidigez e japaneg

(グウェンヴレト・ラティミエ「ブレイス語の現在」)

2013年3月30日(土)西南学院大学

報告:河原真也(西南学院大学)「イースター蜂起再検証」

2013年2月9日(土)慶應義塾大学

報告:永井一郎(國學院大学名誉教授)

「キャリア・デザインに沿って著作を見る――ギラルドゥス・カンブレンシスの場合」

2012年12月15日(土)神戸海星女子学院大学

講師:久保田重芳「シングの悲劇の受容性について」

吉岡治郎「マン島語のことわざ、慣用句管見」

2012年12月8日(土)慶應義塾大学

報告:木村晶子

「8~9世紀アイルランドの『都市』としての修道院教会」

2012年7月21日(土)神戸海星女子学院大学

報告:吉岡治郎「マン島の妖精管見」

2012年7月7日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:原聖 (女子美術大学)「古代ケルト文化再考」

2012年6月9日(土)西南学院大学

報告1:秋山肇

「ロマン派後期の作曲家ブルッフを魅了したスコットランドの異国性」

報告2:平島直一郎(西南学院大学非常勤講師)

「初期アイルランド文学におけるgeis(タブー)の機能について」

2012年5月19日(土)慶應義塾大学

報告:ナタリア・ペトロフスカイヤ(ケンブリッジ大学)

「中世の地理学書とそのウェールズ語とフランス語の翻訳書――比較図像学的視点から」

2012年4月21日(土)慶應義塾大学

報告:吉田育馬「古代イベリア半島のタルテッソス語――ケルト語として」

2012年3月17日(土)慶應義塾大学

報告:林邦彦

「北欧におけるトリスタン物語の伝承――Saga af Tristram ok Ísoddを中心に――」

2012年3月3日(土) 西南学院大学

報告1:八幡雅彦(別府大学短期大学部)

「小説家ジョージ・A・バーミンガムとゲーリッグリーグ」

報告2:江崎義彦(西南学院大学)

「詩人たちのエピファニー――Seamus Heaneyとイギリス・ロマン派の伝統――」

2011年11月12日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:田邉丈人

「比較言語学の概略とコンピューター技術、そしてケルトとの関わり」

2011年8月30日(火)慶應義塾大学・日吉キャンパス

※慶應義塾大学教養研究センターとの共催による公開講演会

講演:フィリップ・ヴァルテール教授

(フランス、グルノーブル第3大学 イマジネール研究所所長)

「アイルランド神話のルグとガリア神話のルグスたち――中世の聖人伝に残るケルト神話」

2011年7月16日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:渡邉浩司(中央大学)

「中世フランスの浦島譚『ガンガモール』再読」

2011年6月4日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:平田雅博(青山学院大学)

「1847年青書(ウェールズにおける教育実態の調査報告書)を読む」

2011年5月28日(土)西南学院大学

報告:平島直一郎(西南学院大学非常勤講師)

「アイルランドにおける記述文化の成立について」

2010年7月24日(土)西南学院大学

報告1:木村俊幸(帝京大学福岡短期大学)

「バーンズ、ワーズワース、そしてシング――その日常性の系譜」

報告2:古屋靖二(西南学院大学)

「J.M.シング『海に騎りゆく者たち』の再評価――構造、悲劇的主題等を通して」

2010年7月17日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:梁川英俊(鹿児島大学)

「洋の東西における<ケルト的なもの>――奄美諸島の場合」

2010年6月12日(土)慶應義塾大学・三田キャンパス

※共催:日本カムリ学会

報告1:寺本圭佑

「18世紀ウェールズにおける"ancient music"の流行」

報告2:梶本元信

「ウェールズの企業家:デヴィッド・デイヴィス」

講演:永井一郎(國學院大学名誉教授

「ギラルドゥスは『ウェールズ案内』末尾でなぜ矛盾含みの叙述をしたのか」

2010年5月12日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:嶋田珠巳(山形大学)

「アイルランドの言語接触と二言語共存」

2010年4月17日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:中島和歌子(東京大学大学院)

「ブルターニュ・ケルト・トリスケル~意識をめぐる三つ巴~」

2010年3月20日(土)西南学院大学

報告:河原真也(西南学院大学)

「J.M.シングと文化ナショナリズム」

2010年3月13日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

ケルト研究関連ネット情報ワークショップ

2010年2月6日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:風間泰子 「造形文化の視点から見る日本とアイルランドの交流」

2009年12月5日(土)神戸学院大学・有瀬キャンパス

報告1:久保田重芳 「W.B.イェイツと戦争詩」

報告2:伊藤光彦「英語及びスペイン語に入ったケルト語」

2009年11月7日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:森ありさ(日本大学)

「第一次世界大戦の文脈におけるアイルランド自治問題」

2009年10月21日(土)西南学院大学

報告:森野聡子(静岡大学)

「エドワード1世による『バルド虐殺』神話と18世紀ブリテンのアイデンティティ・ポリティクス」

2009年7月4日(土)西南学院大学

報告:原聖(女子美術大学)

「ケルト諸語の再活性化の現状について」

2009年6月27日(土)神戸学院大学

報告1:入江和子(神戸海星女子学院大学)

「Selkie Folk:二つのバラッドをめぐって」

報告2:中村千衛(京都大学大学院)

「アイルランド語研究の現在の動向と中性名詞の研究」

2009年5月23日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

講演:永井一郎(國學院大学名誉教授)

「『ウェールズ法』の複合的構成――史料を楽しむ」

2009年3月29日(日)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:川橋郁子(早稲田大学大学院)

「National Movement の変容とそのメカニズム:スコットランド、ウェールズの分権問題を事例に」

2009年3月21日(土)西南学院大学

報告1:志賀雪湖(東京外語大学)

「自然との対話――スコットランドとアイヌの人々の自然観と信仰」

報告2:井川恵理(名古屋短期大学)

「『カルミナ・ガデリカ』にみるアニミズム」

2009年1月17日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:平島直一郎(西南学院大学非常勤講師)

「初期アイルランド文学におけるgeis(タブー)について――伝統の継承と創造の間」

2008年12月20日(土)西南学院大学

報告1:森泰男(西南学院大学)

「ケルト系修道院文化はローマ・カトリック教会に屈服したのか?

――ウィットビー宗教会議の文化史的意 義について」

報告2:岩瀬ひさみ

「泉の中の三つの首――昔話の背景としての民間信仰――」

2008年12月13日(土)慶應義塾大学・三田キャンパス

報告:大橋真砂子

「ベーダ『教会史』におけるアイルランド関連記事」

2008年12月13日(土)神戸学院大学

報告1:久保田重芳

「黄昏のクール・パーク――レイディ・グレゴリー『老婆は忘れない』をめぐって」

報告2:斉藤公江

「ウェスト・カントリーにおけるケルトの足跡」

2008年7月5日(土)慶應義塾大学・日吉キャンパス

報告:平島直一郎

「初期アイルランド文学における"geis"の伝統について」

2008年6月28日(土)神戸学院大学

報告1:辰巳淳

「12世紀ウェールズ教会人の『歴史』叙述――ジェフリー・オブ・モンマースからギラルドゥス・カンブ レンシスまで」

報告2:永井一郎

「『ウェールズ案内(Descriptio Kambriae)』のメッセージ――ギラルドゥスは誰に、何を伝えようとしたのか」

報告3:吉岡治郎

「後期コーンウォール語(Late Cornish)の資料について」

2008年4月26日(土)西南学院大学

報告:三木菜緒美(福岡大学)

「アイルランドでうたわれた伝承バラッド(チャイルズ・バラッドを中心に)」

2008年4月12日(土)國學院大学

報告:松岡利次

「アイルランド文学に描かれた Oenach(寄合い+裁き+市+祭り)について」

2007年12月1日(土)國學院大学

報告:川名真弓「ロレンスとケルト」

2007年12月1日(土)西南学院大学

報告1:岩瀬ひさみ

「ゲール語圏の民話の定型表現ラン(走り語り)について」

報告2:梁川英俊(鹿児島大学)

「フランスのケルトと日本のケルト――ブルターニュと奄美」

2007年7月21日(土)國學院大学

報告:原聖

「新著『ケルトの水脈』をめぐって」

合評会:原聖著『ケルトの水脈』(「興亡の世界史7巻」講談社、2007年7月発行)

2007年6月16日(土)國學院大学

報告:森野聡子

「ピクチャレスク・ウェールズ――19世紀におけるウェルッシュネスのカタチ」

合評会:森野聡子・森野和弥著『ピクチャレスク・ウェールズの創造と変容』(青山社、2007年2月発行)

2007年6月9日(土)神戸学院大学

報告1:伊藤光彦「現代英語に見られるケルト借用語」

報告2:吉賀憲夫

「ウェールズ民衆文化保存の恩人、スァノーヴェル男爵夫人オーガスタ・ホールについて」

2007年5月12日(土)西南学院大学

報告1:平島直一郎

「古アイルランド語文献に見る初期王権――小王国 túath に関する考察」

報告2:永井一郎

「12世紀ウェールズにおける王国と統治――封建王国形成とかかわらせて」

2007年4月28日(土)國學院大学

報告:木村護郎

「復興ケルノウ(コーンウォール)語における「方言」の形成について」

2006年12月2日(土)國學院大学

報告:平島直一郎

「我が子をダブリンの小学校に送って――私見、アイルランド小学校教育の現状」

2006年11月18日(土)神戸学院大学

報告1:三宅忠明「日本の学校に入ったスコットランド・アイルランドの歌」

報告2:吉岡治郎「マン島語のことわざについて」

2006年10月21日(土)國學院大学

報告:下楠昌哉(静岡文化芸術大学)

「アイルランド文学と『ケルト』を切り離した先にあるもの――ケルト概念史を夢想して」

2006年7月1日(土)姫路獨協大学

講演1:松本達郎『マビノーギオン』と『古事記』

講演2:Dr Ian Hughes (ウェールズ大学アバリストウィス、ウェールズ語科主任講師)

「中世ウェールズ伝承:説話? エピソード? それともテクストか?」

2006年6月25日(日)慶應義塾大学・三田キャンパス

講演:Dr Ian Hughes (ウェールズ大学アバリストウィス、ウェールズ語科主任講師)

The Battle of Camlan: Arthur/Mordred and Native Welsh Tradition

2006年4月22日(土)國學院大学

報告:松本達郎「イベリア半島とケルト」

2006年1月21日(土)國學院大学

報告:田付秋子

「中世法律文書の翻訳をめぐる諸問題――古アイルランド語法文書『アダムナーン法』を例に」

2005年7月30日(土)國學院大学

報告:廣野元昭

「古アイルランド成文法群」の社会統制戦略――Athgabailその他を手がかりに

2005年6月18日(土)國學院大学

報告:浜野明大(上智大学非常勤講師)

「中世ドイツ文学におけるケルト受容――ケルトの「他界」を手がかりとして」

2005年6月11日(土)姫路獨協大学

報告1:三宅忠明

「スコットランドの民謡と日本の唱歌」

報告2:吉岡治郎

「中世ウェールズの詩人Dafydd ap Gwilymをめぐって」

2005年4月30日(土)國學院大学

報告:細谷歩美(同志社大学大学院)

「7世紀アイルランド聖人伝に表れるキリスト教」

2005年3月19日(土)國學院大学

報告:黒田滋「ウェールズの森林再生に向けて」

2005年2月12日(土)國學院大学

報告:永井一郎

「ジェラルド・オブ・ウェールズの『ウェールズ案内』を読む――なぜ彼はウェールズ人を悪く言うのか」

2004年12月18日(土)國學院大学

報告:小池剛史

「古英語から中英語にかけての属格用法の変化――古英語では"Who touched my?"と言えたのに、なぜ現代英語では言えないのか。決定詞としての属格機能の文法化」

2004年11月20日(土)神戸学院大学

報告1:奥田よし子「ケルティック・リバイバルにおける中世金工美の複製」

報告2:R.S.Cairn「アイルランド人とアイデンティティ」

報告3:松田誠思「古代ケルト人の宗教性について――Druidism を中心に」

2004年7月30日(金)國學院大学

報告:廣野元昭

「法の複数性と一体性――『古アイルランド成文法群』の言説/統治戦略をめぐって」

2004年6月4日(金)國學院大学

報告:木村晶子

「女性に関する記述から見る教会と世俗社会の関係に関する一考察――古アイルランド法、教会法令集、アダムナーン法を使って」

2004年5月23日(日)國學院大学

報告:松本達郎「古代イタリアのケルト」

2004年4月24日(土)國學院大学

報告:加藤昌弘「『ケルト・ブーム』研究の射程――現代スコットランド史およびポップ・カルチャー研究に おける『ケルト』概念の検討」

2004年1月24日(土)國學院大学

報告:廣野元昭

「中世アイルランドにおける紛争解決と暴力の統制、あるいは、その失敗――ひとつの試論」

2004年1月24日(土)國學院大学

連続コロキウム「外来文化受容と土着文化の成立」

報告:田付秋子「初期中世アイルランドの法律文書と記述文化」

2003年12月20日(土)國學院大学

報告:永井一郎「ギラルドゥス・カンブレンシスのウェールズ・イメージとその社会的背景――『ウェールズ 法』を手がかりとして」

2003年7月12日(土)國學院大学

報告:星野達雄

「インドゲルマン人問題と先史学――G.コッシナの学術活動」

2003年6月28日(土)國學院大学

報告1:望月規史

「ドイツ考古学史上の方法論的展開と『ケルト人』――編年の確立と『文化』の概念の導入を中心に」

報告2:疋田隆康「ケルト人とガリア人」

2003年6月7日(土)姫路獨協大学

報告1:望月規史「ケルトとエトルリア――美術様式の創造」

報告2:吉岡治郎「アイルランドの古文字”オガム文字”」

報告3:久保田重芳「移民に見るアイルランドの家族像」

2003年5月24日(土)國學院大学

報告:田付秋子

「中世アイルランドの詩人――法文書からみた社会的役割」

2003年3月15日(土)國學院大学

報告:田中美穂「『島のケルト』再考」

2003年1月11日(土)國學院大学

報告:吉田育馬

「タキトゥス『アグリコラ』におけるブリタンニア語詞について」

2002年11月16日(土)國學院大学

報告:米山優子 「20世紀スコットランド語辞書の歴史的概観――The Dictionary of the Older Scottish Tongue (DOST)とThe Scottish National Dictionary(SND)」

2002年10月26日(土)國學院大学

報告:我孫子郁子

「ベーダ『散文形式の聖カスバート伝』から見る8世紀ノーサンブリアの状況」

2002年6月22日(土)國學院大学

連続コロキウム「外来文化受容と土着記述文化の成立」第5回

報告:渡邉浩司「フランス語の誕生からロマンの誕生へ」

2002年5月25日(土)姫路獨協大学

講話:松本達郎「ウェールズの城をめぐって」

報告:池下幹彦「ディラン・トマスの詩について」

講演:森野聡子「『ウェールズ観光』の誕生」

2002年5月18日(土)國學院大学

報告:里中功治「アングロ・アイリッシュ文学と女性像について」

2002年2月16日(土)國學院大学

報告:袴田千夏

「アイルランド語に付与された新たな価値『相互理解のためのアイルランド語』の背景」

2001年11月10日(土)國學院大学

報告:田中美穂「7世紀アイルランドの聖人伝研究」

2001年6月30日(土)國學院大学

報告:永井一郎

「王はどのようにして王国をつくったか――8~12世紀ウェールズ」

2001年5月12日(土)國學院大学

連続コロキウム「外来文化受容と土着記述文化の成立」第4回

報告1:有泉泰男(日本大学)「初期中世ドイツ南部の布教活動~アルベオ司教の活動を中心に」

報告2:石井正人(千葉大学)「ラテンのゲルマン化~ゲルマンのラテン化」

2001年4月28日(土)姫路獨協大学

プロローグ:松本達郎(姫路獨協大学)「ブルターニュのケルト」

報告:川口陽子(神戸大学大学教育センター)「12・3世紀フランスのレについて」

スライド映写と講演:中木康夫(名古屋大学)「ブルターニュの風土と歴史と文化」

2001年2月17日(土)國學院大学

報告:高島葉子「スコットランドの山姥」

2001年1月21日(土)國學院大学

報告:平島直一郎

「初期アイルランド王権――小王国túathの形態について」

2000年11月25日(土)姫路獨協大学

報告:名倉千景(神戸市立外国語大学大学院)「現代アイルランドにおけるゲール語使用」

講演:薮下卓郎(姫路獨協大学)「老人の憤怒――イェイツ晩年の詩を読む」

時間・空間構成『アナ・リヴィア・プルーラベル』

解説と朗読:松本達郎(姫路獨協大学)

音響:高田寛子(和太鼓演奏家)

舞踊:松本政江(西洋舞踊研究家)

2000年11月18日(土)國學院大学

連続コロキウム「外来文化受容と土着記述文化の成立」第3回

報告:盛節子(文京女子短期大学)「修道院と記述文化」

2000年7月8日(土)國學院大学

連続コロキウム「外来文化受容と土着記述文化の成立」第2回

報告:相京邦宏(豊橋技術大学)

「ローマと西方属州支配と文化の相互受容いついて――その言語的一面――」

2000年6月10日(土)國學院大学

報告:水井万里子

「近世コーンウォル史研究の展開と課題――マーク・ストイルの内乱史研究とすず鉱業史――」

2000年5月13日(土)國學院大学

連続コロキウム「外来文化受容と土着記述文化の成立」第1回

報告:平島直一郎「問題提起」

2000年4月29日(土)國學院大学

報告:大塚辰夫「バーナード・ショウのアイルランド像」

2000年4月22日(土)姫路獨協大学

報告:妻鹿裕子(法政大学大学院後期)「ジェームズ・ジョイスとケルト的死生観」

講演:久保田重芳(神戸学院大学)「"The Big House" をめぐって」

ポエトリー・リーディング:松本達郎(姫路獨協大学)「離郷のウェールズ詩人ハリ・ジョーンズ」

2000年3月4日(土)國學院大学

報告:田中真理「中世初期聖ブリジット伝のテクスト――韻文聖ブリジット伝」

2000年1月22日(土)國學院大学

報告:永井一郎

「『ウェールズ法』の『王の荒れ地』――中世初期ウェールズの王はどのようにして全国土をその支配下にお さめたのか」

1999年11月17日(水)國學院大学

報告:米山優子

「言語維持団体の歩み――ウェールズ語とスコットランド語の場合」

1999年9月18日(土)國學院大学

報告:平島直一郎

「連続コロキウム企画について」

1999年7月10日(土)英知大学

報告:吉岡直紀「W.B.イェイツの悲劇観」

講演:井川れい子「S.ベケットの作品に見られるケルトの名残りについて」

吉岡治郎「ケルト語派の言語の分類」

1999年7月3日(土)國學院大学

報告:岩瀬ひさみ

「ケルティック・マガジン誌(1875-1888、インヴァネス発行)の中の民話」

1999年6月19日(土)國學院大学

報告:小林糸子「アイルランドの修道者コロンバヌス」

1999年4月24日(土)國學院大学

報告:安達信明「ケルト言語学を巡って――音韻論と統語論の狭間で」

1999年4月24日(土)姫路獨協大学

報告:松本達郎「ウェールズの詩人 ディラン・トマス」

1999年1月16日(土)國學院大学

報告:原聖「『ブロセリアンドの森』の『再構築』」

1998年11月28日(土)國學院大学

報告:不破有理

「ドルイドからアーサー王へ――18、19世紀英国における『ブリトン人』のイメージの変遷」

1998年9月26日(土)國學院大学

報告:永井一郎

「『ウェールズ法』における書き留められたもの(成文法)と『語り継がれたもの』(法慣習)」

1998年7月11日(土)國學院大学

報告:辺見葉子「妖精の騎馬行進とワイルド・ハント」

1998年6月13日(土)國學院大学

報告:平島直一郎「Orality とLiteracy――12世紀アイルランド語文献の諸問題」

1998年4月4日(土)國學院大学

報告:森野和弥(静岡大学)「ウェールズ・イメージの創出」

1998年2月28日(土)國學院大学

報告:松下晴彦(横浜商科大学)

「18世紀後半のハイランドにおける農村集落 (township)の生活について」

1997年11月29日(土)國學院大学

報告:里中功治

「W.B.Yeats の戯曲 On Baile's Strand に見られるCuchulain とConchubarの対立について」

1997年9月20日(土)金城学院大学

報告:永井一郎 「『ケルト外縁 (Celtic Fringe)とは何か――7~13世紀ウェールズの場合――」

1997年7月12日(土)國學院大学

報告:廣野元昭「若きD.A.Binchyの法、学問、政治」

1997年6月14日(土)國學院大学

報告:平島直一郎

「物語『フロイヒの牛捕り』の成立をめぐって――フロイヒ物語群と、物語『フロイヒの牛捕り』の物語『クアルネの牛捕り』への統合――」

1997年3月1日(土)國學院大学

報告:永井一郎「ペンケネドル(pencenedl)――初期中世ウェールズの小王――」

1996年10月12日(土)國學院大学

報告:豊田治美 「ヤドリギと新年――ポストカードにあらわれたヤドリギ――」

1996年7月13日(土)國學院大学

合評会:原聖、原征明

「ファンシュ・ルドーほか著(原聖訳)『天国への道――民衆文化と司祭たち――』(1996年、日本エ ディタースクール出版部)」

1996年5月18日(土)國學院大学

報告:小池剛史

「属格支配の動詞・形容詞のME期における用法の発達――OEからMEにかけて」

1996年2月17日(土)國學院大学

報告:永井一郎「狩と国の支配――『ウェールズ法』にみられる王の狩猟権」

1995年10月7日(土)國學院大学

報告:三宮郁子、原聖、原征明

「第10回国際ケルト学会(Edinburgh, 24-28 July, 1995)に参加して」

1995年5月20日(土)國學院大学

報告:松本達郎「アングロ・ウェルシュ文学の可能性」

1995年4月1日(土)國學院大学

報告:斎藤くるみ「中世修道院における手話の発達」

1995年1月21日(土)國學院大学

報告:水井万里子

「近世のスタナリ:イングランド南西部地域のすず鉱業集団――コーンウォル史研究の一視覚として」

1994年10月8日(土)國學院大学

報告:森野聡子「『マビノーギオン』の翻訳と18、19世紀のケルト学者たち」

1994年6月18日(土)國學院大学

報告:永井一郎「ダダニズ(dadannudd)再論――中世ウェールズの土地認識」

1994年4月16日(土)國學院大学

報告:原聖「ブルターニュにおけるフォークロアの創出」

1993年10月23日(土)國學院大学

報告:鶴巻泉子

「フィニステール県考古学会と博物館建設――ブルターニュ地方の"monuments"誕生の時代」

1993年5月29日(土)國學院大学

報告:小関隆(東京農工大学)

「『1848年:チャ―ティズムとアイルランド・ナショナリズム』(未来社、1993年)をめぐって」

1993年1月9日(土)國學院大学

報告:永井一郎「『国(gwlad)』とは何か――『国の宣誓(rhaith gwlad)』を手がかりに」

1992年10月17日(土)國學院大学

報告:三宮郁子「『認知言語学』が与えてくれる視点――アイルランド語の場合」

1992年6月27日(土)國學院大学

報告:永井一郎「13世紀ウェールズにおける土地相続」

1991年12月7日(土)金城学院大学

報告:水谷宏

「初期ウェールズ資料としてのいくつかのEarly Christian Monuments とウェールズ文学」

1991年6月22日(土)國學院大学

報告:永井一郎「『ウェールズ法』のダダニズ」

1991年2月22日(金)金城学院大学

講演:中木康夫「ブルターニュ研究の諸問題」

1991年1月12日(土)國學院大学

報告:松本達郎「ルネッサンス期およびジャコバン反乱期のスコットランド詩人」

1990年6月23日(土)國學院大学

報告1:若月剛「スコットランドの言語状況」

報告2:山田修「シェトランド・ラーウィクの火祭り『オッペリア』」

1990年1月13日(土)國學院大学

報告:田桐正彦「中世フランス文学におけるケルト起源の素材」

1989年9月16日(土)國學院大学

報告:伊藤聡子「『マビノギ』における『法』の意識」

1989年6月3日(土)國學院大学

報告:原征明「ヴァイキング期北欧をめぐる諸問題――交易拠点の存在意義を中心に」

1989年3月25日(土)國學院大学

報告:永井一郎「ウェールズ中世史の時代区分について」

1988年12月20日(火)國學院大学

報告:原聖「ブルトン語はなぜ生き残ったのか」

1988年10月1日(土)國學院大学

報告:松本達郎「ウェールズにおける信仰復興、メソディズム運動について」

1988年7月2日(土)國學院大学

報告:石井晋「オウェイン・グレンダワーについて」